vendredi, 17 août 2012

Fairly Legal (Facing Kate) : une médiatrice bonne fée, et le monde est plus beau !

Pendant ces vacances, j’ai également tenté comme série que je n’avais pas encore Fairly Legal, retitrée chez nous Facing Kate. Autant le dire tout de suite, ce sont vraiment des premières impressions sur une série dont je n’ai vu que… 2 épisodes.

De quoi ça parle ? (le pitch de la série) : Kate Reed est l'une des meilleures avocates du barreau de San Francisco. Mais, révoltée par toutes les injustices du système judiciaire dont elle est le témoin , elle change de métier, quitte la cabinet de son père à la mort de ce dernier et devient l'anti-avocat par excellence : une médiatrice... (source : Allociné.com)

Les raisons d’engager Kate Reed comme médiatrice… ou pas ! (mon avis sur les premiers épisodes de la série) : Fairly Legal est une autre production USA Network. Des productions en général fort sympathiques, d’été, qui n’ont aucunement vocation à apporter quoi que ce soit au genre, mais qui se laissent regarder sans déplaisir. C’est le cas de cette série, qui est en plus un véhicule à star, en l’occurrence la sublime Sarah Shahi, vue dans quelques épisodes de la Saison 1 d’ALIAS (elle y était l’assistante de Will Tippin) et dans les séries The L-Word et Life, entre autres. et une série bâtie sur les épaules d’un personnage principal féminin. On ajoutera un autre élément, elle correspond à ce que j’appellerais les séries à “Bonne Fée” ou “Ange gardien” : A savoir une série dans laquelle un personnage féminin arrive dans la vie de quelqu’un et va résoudre les problèmes qu’il rencontre à un moment précis pour améliorer sa vie. Vous l’aurez compris, de ce côté-ci de l’Atlantique, on pensera inévitablement à Joséphine, Ange-gardien, et de l’autre côté, les séries que semble affectionner la généreuse Jennifer Love Hewitt, qui entre Ghost Whisperer et The Sex-List, a bien assuré à ce niveau-là. Dans cette série, donc, Sarah Shahi, au sourire ultra-bright impeccable et enjôleur, incarne Kate Reed, une femme-enfant un peu dans la lignée d’Ally McBeal, même si la célèbre avocate se posait là et était difficilement égalable. Ancienne avocate, elle a décidé de devenir plutôt médiatrice, car il est plus agréable d’aider les gens en les réconciliant, ou tout du moins en les aidant à trouver un terrain d’entente. Et la jeune femme est particulièrement douée en la matière, utilisant son don même dans la vie de tous les jours. Côté coeur, si elle n’est pas engagée, elle entretient une relation sentimentalo-sexuelle avec l’assistant du Procureur Justin Patrick, jeune et séduisant, interprété par Michael Trucco : on peut difficilement faire pire. Ce qui lui permet d’avoir un sex-friend attittré sans être engagée, de garder une certaine liberté. Côté assistant, elle dispose d’un jeune homme noir en or, dévoué jusqu’au bout, quelque peu geek, en la personne de Leonard Prince. Il fera penser à l’assistant gay et fouine dans Ugly Betty, ces aspects négatifs en moins. Côté “adversaire”, et encore c’est un bien grand mot, il n’y a guère que Lauren Reed, l’épouse de son père décédé, rivale professionnelle, dont le numéro de téléphone fait retentir le son caractéristique de la méchante sorcière du Magicien d’Oz quand elle l’appelle. D’ailleurs, toutes les personnes de son entourage proche correspondent à un des personnages du célèbre film.

Même la mort de son père fut finalement une chose positive, puisque la série nous fait comprendre explicitement dès le début que cette mort permet à la jeune femme d’évoluer et de ne plus trop se comporter parfois en enfant. Et les affaires du jour, pour lesquelles Kate Reed ne ménagera pas son temps ni son argent, connaîtront toujours une fin heureuse. Bref, si cela n’avait pas été assez clair, on pourrait reprocher les mêmes points à cette série qu’à Ghost Whisperer, qui jouait sur un autre registre (fantastique, alors que dans Fairly Legal, on est dans le genre comédie judiciaire), mais reprenait quelques ingrédients : une héroïne trop parfaite, trop généreuse et trop bonne âme, dévouée pour les autres, dont la vie privée et professionnelle sont quasiment idéales, sans ombre au tableau, des modèles de bonheur. Et heureusement, ici, la dimension religieuse, pesante, en général accompagnant ce genre de production, est absent.

En Bref : Fairly Legal est finalement un divertissement agréable, qui se laisse regarder, et sans prise de tête, surtout porté par le charme irrésistible de Sarah Shahi qu’on ne peut se lasser d’admirer. Mais en dehors de ça, il n’y a pas grand chose à garder, surtout que le côté “monde de bisounours” peut se révéler vite agaçant, voire exaspérant.

Côté Cast : Cette série est l’occasion de revoir, malheureusement vieilli et grossi, le légendaire Richard Dean Anderson, qu’on ne présente plus : il fut l’intérprète de l’archi-célèbre Mac Gyver, ainsi que du Colonel Jack O’Neill dans Stargate SG-1. On notera également la participation à quelques épisodes de Gerald McRaney, qui participa à la distribution régulière de la série Simon & Simon, et revu plus récemment dans la courte série Undercovers.

18:47 Publié dans FAIRLY LEGAL (Facing Kate) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fairly legal, facing kate, kate reed, alias, the l-word, life, richard dean anderson, mac gyver, stargate sg-1, histoire des séries télévisées américaines, dramatique, comédie, judiciaire

jeudi, 09 août 2012

OZ : retour dans l'enfer carcéral... premières impressions sur un revisionnage de la série.

Ces jours-ci, en “manque” de série HBO, je me suis replongé dans la saison 1 de Oz, histoire de vérifier si la série tenait encore le coup, et d’y jeter un autre regard…

“ There’s no place like fucking home. “ Augustus Hill, qui conclut ainsi la Saison 1 de la série.

De quoi ça parle ? (le pitch de la série) : Oswald, surnommé “Oz”, est un centre pénitentiaire de haute sécurité dirigé par Leo Glynn, où se retrouvent enfermés certains des pires criminels des Etats-Unis. A l’intérieur, Tim McManus, un idéaliste voulant modifier le système carcéral pour créer une “meilleure prison”, expérimente une aile de la prison appelée Em City : une prison “de verre” ou des portes en verre remplacent les habituels barreaux, où les prisonniers et les gardiens sont ensemble 24 sur 24 dans un espace clos où ils peuvent déambuler dans la journée. Mais les hommes sont des loups pour les hommes, on se regroupe par clans ou affinités selon ses origines ou ses croyances, les haines sont toujours présentes, la corruption est toujours là.

Les raisons d’y jeter ABSOLUMENT un oeil, et se laisser… incarcérer ! (mon avis) : Oz est à l’origine une création de Tom Fontana, qui nous est revenu dans l’univers télévisuel avec une nouvelle série, coproduction internationale explorant le destin de la famille Borgia. Oz est aussi une des séries emblématiques des années 90, et une des premières séries marquantes d’HBO, chaîne spécialisée dans les séries haut de gamme. Et contient en germe ce qui fera le charme des séries de la chaîne : un générique surprenant et plus ou moins marquant, une série chorale mettant en scène de nombreux personnages. Du coup, en ragrdant cette série, on peut avoir plusieurs réflexions : 1. A regarder Oz aujourd’hui, en 2011, à découvrir ou redécouvrir la série aujourd’hui, on constate que la série a légèrement vieilli dans son aspect visuel, à la manière d’X-Files. Les tenues vestimentaires, les montures de lunettes sentent légèrement les années 90. Mais ce n’est qu’un détail : les vêtements des prisonniers comme des gardiens, assez uniformes, eux ne vieillissent pas. La série a un côté intemporel. 2. Cela fait également tout drôle de voir ou revoir de nombreux acteurs bien plus jeunes, qui connaîtront tous une carrière plus moins grande, puisqu’on les reverra pour la plupart par la suite. Ainsi, dans le casting de cette série, retrouve-t-on Ernie Hudson, que l’on a souvent vu au cinéma ou à la télévision dans les années 80 ; Edie Falco, future Carmela Soprano et Nurse Jackie, J.K. Simmons, le Jonah Jameson des films Spider-Man de Sam Raimi, que l’on reverra dans The Closer ; Kirk Acevedo, l’un des acteurs de FRINGE. Ce ne sont que quelques exemples, la liste pourrait être encore bien longue. 3. Oz, tout comme X-Files, sous couvert du divertissement, renouvelle habilement de façon inattendue le genre de la fable. Renouant avec l’esprit des grandes séries fantastiques ou de Science-Fiction des années 50 et 60. Si la série Oz se veut avant tout réaliste, elle offre tout de même des scènes hallucinées où une âme, un regard s’expriment. Ces 2 séries, comme d’autres de la même décennie, ont en cela de commun de nous proposer à travers des histoires personnelles d’individus distincts un regard critique sur les Etats-Unis, la société américaine.

4. Regarder Oz, c’est regarder une série qui aura su proposer encore une fois une série différente des autres, où tout comme dans Les Sopranos par la suite, le spectateur sera invité à éprouver une certaine fascination pour des personnages normalement antipathiques, puisque criminels. Certains avaient glosé il y a quelques années sur l’arrivée conjointe de personnages comme House, Shark ou Dexter. Mais que dire des salopards finis réunis à Emerald City ! Auxquels on parvient à s’attacher malgré tout, bien que la série ne fasse rien pour nous les présenter sous un quelconque jour positif. D’autant plus que par un jeu de flash-backs, on découvre les événements qui l’ont conduit en prison. Le public n’est jamais dupe de cela. Parmi ces personnages, difficile de ne pas évoquer le plus intéressant d’entre eux : Ryan O’Reilly. Menteur, fourbe, manipulateur, celui-ci a parfaitement compris les règles du jeu et ne sert jamais d’autre personne que la sienne. Ses alliances ne durent jamais longtemps, si d’autres plus fructueuses s’offrent à lui. Et pour finir ce point sur les personnages, on sera fasciné de voir comment la prison affecte n’importe lequel des personnages qui y évoluent, quels qu’ils soient. Certains perdent littéralement pied, ou changent du tout au tout. Personne ne sort véritablement indemne d’un séjour à Oz, pour diverses raisons. 5. Une différence notable avec les séries HBO qui suivront, c’est que la série avance tout de même rapidement. Alors que dans les autres séries HBO que l’on découvrira par la suite, on pourra évoquer une certaine lenteur de l’intrigue. Chaque épisode est construit comme plusieurs petits épisodes réunis qui font progresser assez rapidement les choses. Au sein d’un même épisode, on saute souvent d’un personnage autour duquel se développe un arc à un autre, avec comme fil conducteur un thème donné à l’épisode : la religion, le corps et la santé, la drogue… Et on suit Oz pour ‘un des éléments faisant le succès des émissions de télé-réalité d’enfermement, à savoir le jeu des différents clans rivaux à l’intérieur : homos, musulmans, aryens, gangsters, noirs, latinos, mafieux, et autres. 6. Bien avant les séries aux casts étendus comme LOST ou Heroes, on avait déjà une série avec un cast étendu, dont en plus on n’était jamais sûr que tel ou tel s’en tire à la fin de l’épisode, à la différence d’un LOST où l’on faisait également valoir cet argument, mais où l’on se doutait que des personnages comme Jack Shepard ou Kate Ryan seraient épargnés. Là, avec Oz, n’importe qui peut quitter la prison de Em City (souvent les pieds devant), puisque de nouveaux prisonniers arrivant à la prison viennent régulièrement apporter du sang neuf au cast.

En bref : Dès sa première saison, par son originalité, son écriture, ses personnages et les acteurs les incarnant, Oz s’est révélé être une série fascinante, quelque peu violente et dérangeante, mais parce qu’elle ne fait pas le choix de la facilité, ponctuant son propos d’interrogations philosophiques qui amènent le spectateur à peut-être voir les choses sous un autre angle. Une série unique dans l’univers télévisuel, qui a mis en place bien des éléments qui seront repris par la suite dans une moindre mesure.

Les légères incohérences de la série : Si la création d’Em City fut une véritable trouvaille pour à la fois parler de l’univers carcéral mais rester dans un univers narratif, on peut s’étonner peut-être que la ‘prison idéale’ soit de confiner 24/24 des prisonniers sans jamais les laisser profiter de la lumière du jour, en les faisant vivre à la lumière artificielle. De plus, j’avais été étonné que l’on laisse à certains prisonniers la possibilité de garder montres ou bijoux, tout comme le fait que l’on laisse certains prisonniers s’ahbiller comme ils l’entendent : à moitié débraillé pour Adebisi, en tenue de néo-nazi pour Schillinger. Même si le contraire aurait été moins parlant visuellement, les façons de s’habiller permettent aussi d’identifier les personnages. Et au départ, je ne trouvais pas Kareem Saïd au point d’avoir des fidèles qui lui soient dévoués corps et âme.

17:27 Publié dans OZ | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : oz, drama philosophique, prison, univers carcéral, histoire des séries américaines

dimanche, 05 août 2012

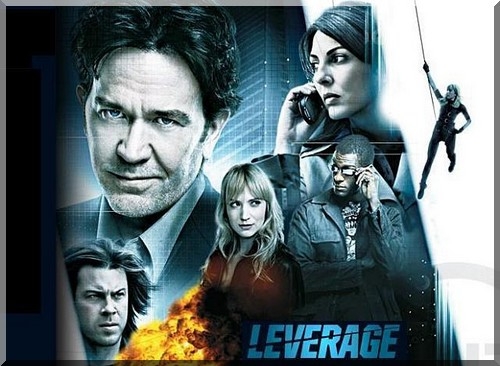

LEVERAGE : Secondes pensées (Les Missions restent impossibles, part. 2)

J’avais déjà eu l’occasion de consacrer une première note à cette série, alors que je commençais à la découvrir, en voici une seconde, qui la complète d’une certaine manière, ayant terminé de visionner la Saison 1. Pour dire tout le bien que j’en pense.

Mission : Impossible, vraiment ?? : Si je continue à affirmer que LEVERAGE est le digne successeur de la mythique série des années 60, en en reprenant certains de ses éléments-clés (la préparation et la réalisation d’arnaques, de machinations particulièrement élaborées, la répartition des rôles en différentes fonctions), elle en diffère tout de même sur bien des points, jusqu’à, j’ose le dire, dépasser par endroits la série originelle. Bien sûr, au vu de la différence de budget et des conditions de production, en plus de la différence d’époque, LEVERAGE laisse davantage de place aux bastons et explosions. Car les acteurs et actrices dans la série sont véritablement excellents et se livrent à des numéros de comédie particulièrement savoureux. Gina Bellman, dans un autre registre que la divine Barbara Bain à l’époque, reprend le rôle de la séductrice pour se livrer à des numéros de haute volée. Le personnage de Parker, incarné par la géniale Beth Riesgraf, est totalement déjanté et azimuté, souvent en décalage, on ne sait jamais à quoi s’attendre de sa part. On découvrira d’ailleurs qu’elle est incapable d’interagir socialement avec d’autres personnes, n’ayant jamais appris à le faire. Second point, les 5 personnages principaux existent tous à l’écran, alors que dans Mission : Impossible, surtout les premières saisons, si les rôles dans les machinations étaient importants pour Barney et Willy, les personnages n’existaient qu’à travers cela, sans possibilité d’exister par eux-mêmes. Et pour cause parce que cette série était un formula-show à la construction très codifiée. Au point qu’il est impossible d’imaginer d’autre membre que les 5 de départ, alors que le principe de la série créée par Bruce Geller est que ses membres soient interchangeables selon les spécificités de la mission. En fait, la série a tout autant à voir avec The A-Team ( L’Agence Tous Risques en VF), autre série, emblématique des années 80, inspirée elle aussi par Mission : Impossible, et elle aussi dépassée.

De plus, la fin de saison laisse entrevoir que la série en a encore sous le pied. On pouvait penser jusqu’à présent qu’elle était juste ‘bonne’, elle se révèle excellente. Car au détour de l’épisode 1.11, pour les besoins d’une mission, deux des membres de l’équipe, dont le chef de l’équipe, Nate Ford, se retrouvent internés pour dépendance. Et le fameux Mastermind décline : car il est véritablement alcoolique, et n’est efficace qu’après avoir bu un ou deux verres. On découvrira par la suite dans le season finale exceptionnel de cette première saisons que le trauma initial dont il souffre, la perte de son fils, l’aura malheureusement poussé vers l’alcool. La série se pare alors d’une profondeur et d’une gravité dont on ne l’aurait pas cru capable. Elle glisse légèrement du simple divertissement léger dans le drame, le sérieux. De plus, tous les autres personnages sont quasiment accros au vol, ils n’auraient pu faire autre chose(à part peut-être Sophie Devereaux, qui tente désespérément dans le milieu du théâtre ou du cinéma), Ils ont ça dans le sang. Alors que dans Mission : Impossible, on évacuait (sauf très rares exceptions) cette question des motivations des membres de l’équipe, et pour cause, on y aurait apporté des réponses très rationnelles : loyauté envers son pays, par exemple, dans LEVERAGE, les réponses sont de l’ordre de l’émotionnel, voire du psychologique. On est bel et bien dans une série moderne, de grande qualité.

Côté Cast : La série assure vraiment au niveau de son cast, engageant pas mal d’acteurs connus dans le monde des séries que l’on s’amusera à reconnaître. Mais tout d’abord, comment ne pas évoquer Mark A. Sheppard, habitué des productions télévisées, qui sera apparu dans un épisode de la saison 1 d’X-Files, dans les deux premiers épisodes de la saison 6 de Doctor Who, dans Battlestar GALACTICA, dans Dollhouse… Peu de séries de genre n’auront pas fait appel à un moment ou à un autre à ses services. Il incarne ici un savoureux Jim Sterling, soit la nemesis de Nate et de l’équipe, qu’on se plaît à voir réapparaître encore et encore. Dans l’épisode-pilote, on retrouve Saul Rubinek apparu à 2 ou 3 reprises dans l’univers Star Trek, et membre de la distribution régulière de la série Warehouse 13. Dans un autre épisode, on retrouvera Sam Anderson, le Bernard de LOST, qui interpréta un rôle semi-réccurrent dans Angel, et qui apparaît en guest-star dans bon nombre de séries, ainsi que Danny Strong, le Jonathan de Buffy. Un autre épisode encore fera coup double en invitant deux acteurs liés à l’univers Star Trek : Armin Shimerman, le Ferengi Quark de Star Trek : Deep Space Nine, et le Principal Snyder dans Buffy, ainsi que Brent Spiner, l’androïde Data de Star Trek : The Next Génération. Jonathan Frakes, le Commandeur Riker de la même série, réalisera quelques épisodes de la série. Enfin, dans le season finale, on retrouvera avec plaisir Kari Matchett, vue dans Covert Affairs (elle y incarne Joan Campbell, la chef d’Annie Walker), dans le rôle de l’ex-femme de Nate, ainsi que Kevin Tighe, le Anthony Cooper de LOST, salopard fini et père indigne ayant abusé de la confiance de son fils John Locke.

Côté Geeks / les références pop de la série : LEVERAGE est, comme quelques autres dont FRINGE, une série faite par des geeks pour des geeks. D’ailleurs, le personnage de Hardison est un geek fini, ne pouvant s’empêcher de placer des références à droite à gauche. Ce qui se traduit par des références affichées émaillant les épisodes. Mais citons quelques exemples : tel dialogue, “ ce n’est pas cette pièce que vous recherchez “ fera ouvertement référence à l’une des phrases-cultes de Star Wars ( “ ce ne sont pas ces droïdes que vous recherchez “). Autre phrase-culte, “ I love when a plan comes together “ (“ j’adore quand un plan se déroule sans accrocs “, pour la VF), fait référence à la célèbre phrase d’Hannibal Smith dans The A-Team ( L’Agence Tous Risques, en VF). Et quand les membres de l’équipe ont besoin d’un alias, Nate Ford prend celui de Tom baker, et Parker celui de Rose. Tom Baker fut le 4ème interprète, et l’un des plus populaires, de Doctor Who, et Rose fut le prénom de l’une des plus célèbres compagnes du Docteur !! On est en terrain conquis…

09:45 Publié dans LEVERAGE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leverage, mission : impossible, the a-team, agence tous risques, nathan ford, hardison, mark a. sheppard, histoire des séries américaines